5.測定方法

定量値を求めるための測定方法には、検量線法、内標準法、標準添加法の3種類がある。以下にそれぞれの測定方法について解説する。

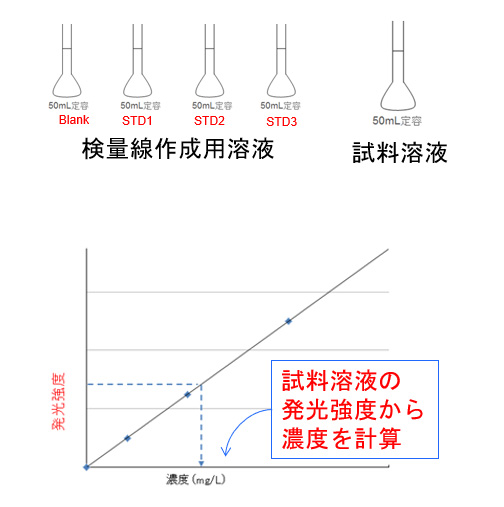

5.1.検量線法 (絶対検量線法)

検量線法は X 軸に濃度、Y 軸に発光強度をとり、段階的に調製された既知濃度の検量線作成用溶液で検量線を作成し、サンプルを測定した時に得られる発光強度から濃度を算出する一般的な定量分析手法である。(図6 参照)

検量線法は、検量線作成用溶液とサンプルとが適正にマトリックスマッチングされていることが理想である。両者のマトリックス成分及び濃度が大きく異なると各種干渉の影響により正確な定量ができない場合がある。一般的にサンプルを希釈することでマトリックス影響は小さくできるが、測定対象元素の濃度も希釈されるため注意が必要である。

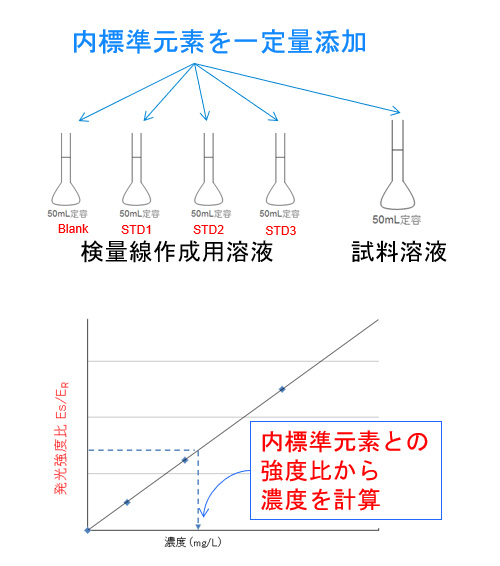

5.2.内標準法

内標準法とは、X 軸に測定元素の濃度、Y 軸に測定元素と内標準元素の発光強度比をとり、検量線を作成し、サンプルを測定した時の測定元素と内標準元素との発光強度比から濃度を算出する手法である。(図7 参照)

内標準法は、物理干渉を補正するのに適した分析方法である。しかし、内標準元素の選択を誤ると定量値が大きく異なる可能性があるので注意が必要である。以下に内標準元素を選択する際のポイントを挙げる。

- 発光強度が大きい

- 分光干渉がない

- サンプル中に含まれない

- 測定元素と分光特性が似ている

分光特性が似ているというのは、可能な限り線種を揃えることで、つまり原子線を測定する際には原子線の内標準元素を選択し、イオン線を測定する際にはイオン線の内標準元素を選択することである。さらに測定元素と内標準元素の励起エネルギーの差が小さいことを意味する。内標準元素を適切に選択することで、イオン化干渉の補正もある程度は可能となる。

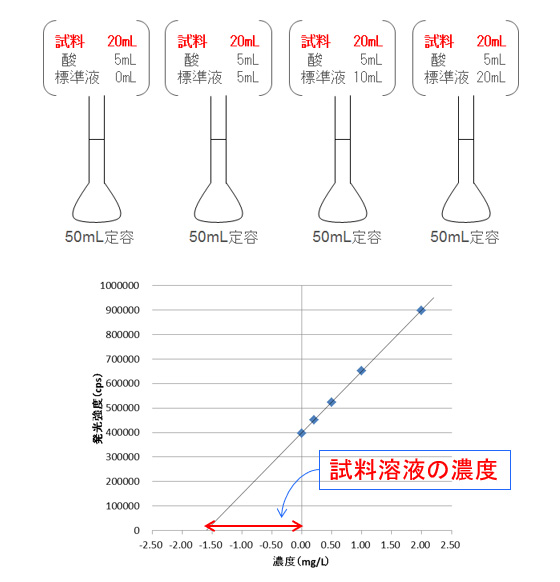

5.3.標準添加法

標準添加法は、サンプルを一定量ずつ分取して、これに濃度既知の標準溶液を段階的に添加し、X 軸に添加した標準溶液の濃度、Y 軸に発光強度をとり、検量線を作成する。この時のバックグラウンド等価濃度 (BEC) が分取して調製したサンプル中の目的元素濃度となり、希釈倍率を換算することでサンプル中の濃度を算出する。(図8 参照)

この方法は、サンプル中の共存マトリックス組成、及びその影響がわからない場合などに有効な手法である。また、この方法は物理干渉、イオン化干渉の影響を補正できる点で優れている。以下に標準添加法で分析する際のポイントを挙げる。

- バックグラウンド補正が正確 (発光強度として0) に行われている

- 検量線に添加する元素の濃度レベルは、サンプルの測定元素濃度に対して同レベル

(標準添加により発光強度が 2 ~ 3倍になる濃度) にて調製する

標準添加法では、バックグラウンド補正が適正に処理されていないと測定値にプラス或いはマイナスの誤差を与えるので注意が必要である。

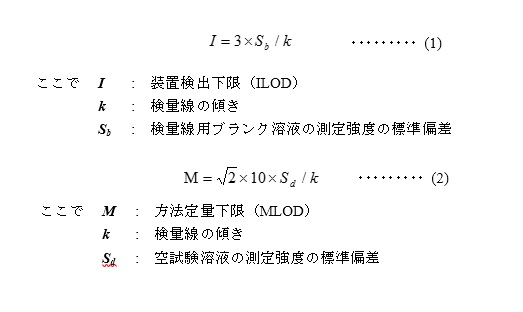

6.検出下限 (検出限界) と定量下限

検出下限 (limit of detection; LOD) とは、検出できる最小量 (値) のことであり、定量下限 (limit of quantitation; LOQ)とは、ある分析方法で分析種の定量が可能な最小量または最小濃度と定義されている。前者は装置からの電気信号として検出し得る最低量であり、後者は分析値として定量し得る最低量をそれぞれ意味している。それぞれの算出方法は JIS K 0116-2014 発光分光分析通則により式 (1)、式 (2) として定義されている。装置検出下限 (ILOD;instrument limit of detection) は、検量線ブランク溶液を連続 10 回測定してときに得られる信号の標準偏差の 3 倍を与える濃度で、装置が検出できる下限濃度値を意味する。方法定量下限 (MLOQ;method limit of quantification) は、空試験溶液 (操作ブランク) を連続10回測定してときに得られる信号の標準偏差の 14.1 (√2×10) 倍を与える濃度で、一連の分析操作において定量できる下限濃度値を意味する。

方法定量下限を算出する式 (2) で 14.1 (√2×10) の値が使用されている意味は以下の通りである。原子スペクトル分析では、サンプルとブランクとを個別に測定した上で、両者を差し引いて正味の濃度を求める場合が多い。そうすると、それぞれの測定における標準偏差 σ の二乗和が正味濃度の標準偏差の二乗になるので、両者の標準偏差を同程度と考えれば、ブランクの標準偏差の2 倍の平方根、すなわち √2σ が正味濃度の標準偏差になる。従って √2 ×10σ で 14.1σ となるわけである。